建起“超鏈接” 助力中國經濟向新而行——“中國經濟圓桌會”共話科技創新與產業創新深度融合

電動型載人飛艇AS700D完成科研首飛,人形機器人加速迭代應用,搭載自研操作系統的鴻蒙電腦問世……今年以來,科技成果持續涌現,為經濟社會發展注入新動能。

習近平總書記強調:“扎實推動科技創新和產業創新深度融合,助力發展新質生產力。”

如何把科技成果轉化為實實在在的生產力?打通創新鏈產業鏈,還面臨哪些問題?怎樣讓科技創新、產業創新“雙輪驅動”更強勁?

新華社28日推出第二十期“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目,邀請長三角國家技術創新中心主任劉慶,科技部七司副司長秦浩源,工業和信息化部科技司副司長甘小斌,銀河航天聯合創始人、副總裁高千峰同臺,結合新華社記者近日參加“活力中國調研行”主題采訪活動見聞,共話科技創新與產業創新深度融合。

科技賦能,助力中國經濟展現新氣象

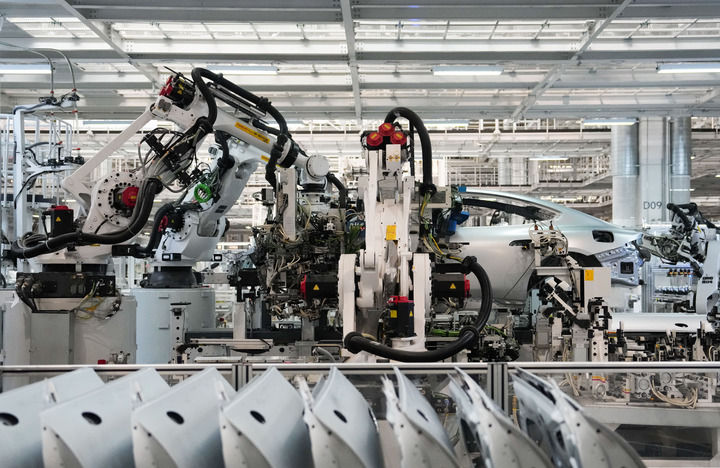

2025年6月16日,機器人在北京小米汽車工廠車間流水線上工作。

新華社記者 鄭煥松 攝

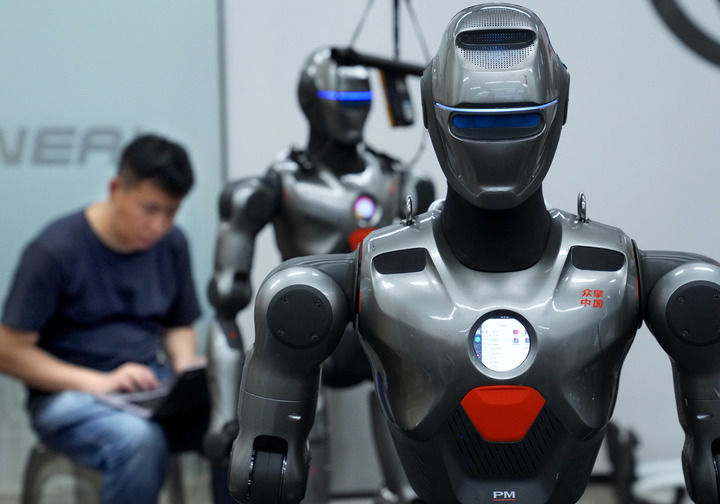

北京小米汽車工廠內,每76秒就可以產出一輛新能源汽車;深圳眾擎機器人展廳里,人形機器人完成前空翻特技……記者近日隨“活力中國調研行”活動走進產業一線,創新的朝氣撲面而來。

嘉賓們在第二十期“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目錄制現場交流發言。

新華社記者 陳曄華 攝

“中國經濟圓桌會”現場,嘉賓們帶來的一組組數據,同樣“新”意十足——

上半年,我國規上高技術制造業增加值同比增長9.5%,增速快于全部規上工業增加值3.1個百分點;3D打印設備、新能源汽車、工業機器人產品產量同比分別增長43.1%、36.2%、35.6%;全國共登記技術合同近41萬件,成交額超過3萬億元,同比增長14.2%……

向新而進的背后,有科技與產業的雙向奔赴。

銀河航天聯合創始人、副總裁高千峰在第二十期“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目錄制現場發言。

新華社記者 陳曄華 攝

高千峰分享了天地融合網絡技術的創新故事:衛星互聯網要實現與地面5G網絡互融,不僅要構建通信平臺,還包括眾多復雜技術創新。“我們與北京郵電大學成立聯合實驗室,對海量終端直連接入、星上信息智能處理等進行充分驗證。”他說,校企合力打造“看得見用得上”的驗證環境,推動新技術邁向工程應用。

持續提升高質量科技供給。我國全社會研發經費投入穩居世界第二位,其中超過75%來自企業。全球規模最大的研發人員隊伍、26個全球百強科技創新集群、超過46萬家高新技術企業……不斷躍動的數字正是科技向前的注腳。

今年以來,多地推動概念驗證中心、共性技術平臺等扎實落地,加速源頭轉化技術熟化。截至目前,我國累計培育1600多家國家級科技企業孵化器。從托舉“最初一公里”,到打通“最后一公里”,全鏈條的加持加速創新落地應用。

科技部七司副司長秦浩源在第二十期“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目錄制現場發言。

新華社記者 陳曄華 攝

“從實踐看,我國產出一批重要科技成果。”秦浩源說,量子測量開始走向應用等,表明我國在基礎前沿、戰略高技術等領域實現新跨越。

值得關注的是,成果轉化形式更加多元。不久前,由長三角國家技術創新中心、全國高校區域技術轉移轉化中心(江蘇)主辦的“第二屆長三角國創中心創新創業大賽總決賽”多個獎項公布。“賽投聯動”的創新模式,將賽事評審與項目融資對接,縮短技術走向市場的路徑。

長三角國家技術創新中心主任劉慶在第二十期“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目錄制現場發言。

新華社記者 陳曄華 攝

“立足長三角,面向全球,我們不斷打造產學研深度融合的創新生態,目前已與500多家企業聯合創立創新中心,成功對接技術需求項目1200余項。”劉慶說。

各地積極搭建科技成果轉化橋梁:有的通過場景開放,提供市場化應用的先行試水;有的通過全生命周期的資源、政策和服務支持,助力企業完成“從0到10再到100”的成長……

工業和信息化部科技司副司長甘小斌在第二十期“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目錄制現場發言。

新華社記者 陳曄華 攝

標準和計量是新質生產力的基礎支撐。甘小斌說,工業和信息化部在人工智能、物聯網等新興領域組建一批行業標準化技術委員會,完成一批產業發展急需標準的制定,并加快制造業計量創新,保障關鍵技術和產品“測得了”“測得準”“測得全”“測得快”。

破解瓶頸,推動創新鏈產業鏈無縫銜接

記者調研發現,在推進科技創新、產業創新深度融合的過程中,面臨一些問題挑戰,需進一步暢通鏈路、破除卡點。

首先就是找準產業的需求,進行“靶向”創新。

“再好的技術脫離實際也是空中樓閣。”高千峰說,只有攻克產業發展的真痛點,再從應用中迭代創新,才能實現良性循環。

甘小斌認為,當前,企業的科研難題和機構的研發項目存在一定程度的脫節,希望建立起更多對接平臺,通過平臺挖掘真需求、解決真問題,“只有做到這點,才能實現科技創新與產業創新的深度融合”。

挖掘真需求,要有新方法。劉慶說,長三角國家技術創新中心嘗試以細分領域龍頭企業為抓手,沿著企業的上下游做分析研究。“我們通過這種方式把問題征集出來,合力推動解決,已和數百家龍頭企業建立合作機制。”他說,還要進一步形成企業與平臺的信任機制,提升共研共創效率。

大企業在產業鏈創新鏈中占據重要位置,推動大企業開放創新資源,事關兩鏈融合的成效。

2025年2月21日,國產電動型飛艇AS700D在湖北荊門成功完成科研首飛。

新華社發(中國航空工業集團特種飛行器研究所供圖)

“當前,大中小企業融通程度還需加強。”甘小斌說,一方面要調動大企業的積極性,鼓勵大企業“發榜”、中小企業“揭榜”,讓中小企業創新技術和產品更順暢進入供應鏈;另一方面,還要將中小企業的創新成本降下來,深入開展科技成果賦智中小企業專項行動,推動創新資源進一步向中小企業開放。

此外,科技成果轉化效率有待進一步提升。與會嘉賓認為,這既包括在制度上完善科技成果轉化全鏈條政策體系,也包括要構建起市場化、專業化的成果轉化服務體系。

2025年5月19日,華為在成都正式發布兩款鴻蒙電腦。

新華社記者 胥冰潔 攝

解決問題的過程,就是發展前進的過程。訪談間,幾位嘉賓介紹了相關領域的探索實踐——

提高科技與產業的匹配度。一組數據引人關注:截至6月,我國已建成33家國家級制造業創新中心,設立了一批重大科技項目,并開展產業創新任務“揭榜掛帥”。甘小斌說,產業部門正嘗試通過多種方式引導更多企業承擔產業鏈攻關任務。同時,通過打造對接平臺,讓產業需求與科技供給有機銜接。

加快完善科技服務體系。不久前,《關于加快推進科技服務業高質量發展的實施意見》印發,圍繞研究開發、技術轉移轉化、企業孵化、技術推廣等重點領域進行全面部署,努力架起創新鏈與產業鏈的對接橋梁。

秦浩源介紹,聚焦科研人員“不敢轉、不想轉、不會轉”問題,科技部推動開展職務科技成果賦權、職務科技成果資產單列管理、科技成果評價3項改革試點。其中,職務科技成果賦權改革試點三年間,以轉讓、許可、作價投資三種方式轉化科技成果合同金額超過120億元。

“我們明顯感受到,業界已形成推動科技創新與產業創新深度融合的共識。”高千峰直言,“這非常關鍵,認識到重要性,就會朝著目標合力推進,一步步解決。”

改革發力,讓向“新”動能更澎湃

在合肥,量子印章在部分政府服務窗口試點,場景開放推動量子產業加快生長;在深圳,低空領域專項法規實施、低空經濟標準化技術委員會組建,持續完善的政策護航低空經濟發展……記者在調研中看到,各地正以改革為抓手,推動創新鏈產業鏈相融。

2025年6月26日,參觀者在聯合飛機集團深圳基地拍攝飛行中的物流無人機。

新華社記者 鄧華 攝

展望未來,怎樣讓科技創新、產業創新“雙輪驅動”更有力?改革的發力點指向哪里?

強化企業創新主體地位——

企業直面市場變化,具有敏銳的洞察力。推動企業主導的產學研融通,是做好科技創新產業創新深度融合的關鍵之舉。

何為主導?劉慶直言:“讓企業成為創新需求提出的主體、創新投入的主體、創新成果應用的主體。”

訪談中,秦浩源帶來了科技部將要推出的舉措:從創新決策、創新投入、科研組織、成果轉化四方面著手,從制度上落實企業創新主體地位。如建立培育壯大科技領軍企業機制,支持有能力的企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務,探索建立企業項目上升為國家項目的新機制等。

甘小斌說,在創新投入方面,工業和信息化部將通過國家產融合作平臺等拓展企業融資渠道,并將堅持場景牽引,加快標志性技術和產品在企業的推廣應用。

2025年6月25日,深圳市眾擎機器人科技有限公司的工作人員在調試人形機器人。

新華社記者 李安 攝

構建開放的創新生態——

100多家到1000多家!訪談中,高千峰分享了銀河航天供應鏈擴容的好消息。立足本土制造體系,企業衛星研制成本持續降低。在生產過程中,與合作伙伴共同開發新技術新產品,實現協同發展。

聚合多方力量、促進融合創新,離不開加快建設的全國統一大市場和開放合作的創新生態。

高千峰說,我國有序推進衛星互聯網業務等準入制度改革,讓民營企業看到了廣闊空間,希望通過加快向民營企業開放重大科研基礎設施、推動大中小企業融通發展等,進一步釋放創新活力。

劉慶認為,下一步還要在跨區域跨領域協同上發力,打破要素流動壁壘,用好大市場和產業體系優勢,推動創新鏈產業鏈互促共融。

深化體制機制改革——

科技成果“先用后付”,訪談中,嘉賓提及的這個詞引發關注。

現實中,一些中小企業面對科技成果時,因暫時看不清前景不敢貿然出手。“先用后付”降低了試錯成本,也盤活了高校院所的存量專利資源。

“要大力推進科技成果‘先用后付’、資產單列管理等改革,完善成果轉化收益分配機制,形成科技成果轉化激勵機制。”甘小斌說。

“繼續深化科技成果轉化機制改革”“通過產權激勵激發科研人員成果轉化的積極性”“構建同科技創新相適應的科技金融體制”……接受訪談時,嘉賓們談到的一項項完善制度舉措,傳遞出改革向縱深推進的重要信號。

劉慶表示,要通過健全國家創新政策體系,加快形成與新質生產力更相適應的創新環境,把科技創新和產業創新的深度融合推向新階段。