深度:臺灣教科書排“獨”有多難?

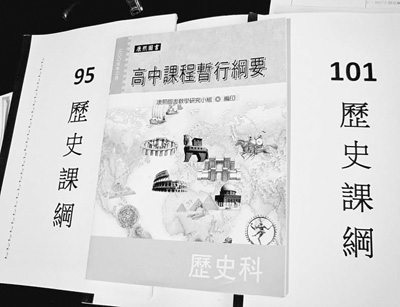

臺灣曾經的課綱、教科書。吳亞明攝

8月1日,經過微調的臺灣地區高中歷史、社會等課程綱要就要如期實施,但是島內的“臺獨”分裂勢力卻利用暑期,挑動少數學生不斷發起所謂抗議、陳情。一時間,似乎又是山雨欲來風滿樓。不過,島內的有識之士還是出面聲援課綱微調,呼吁臺當局拿出勇氣排“獨”,撥亂反正,正本清源。

教科書之亂,始于李、扁時代

“臺灣的教科書之亂,始于李登輝、陳水扁時代,”臺灣的中國文化大學教授王仲孚告訴記者。王教授說,就整個歷史觀來說,蔣介石、蔣經國主政臺灣時期是以“正統中國”自居,強調做堂堂正正中國人,所以歷史教科書是以正統王朝立場敘述歷史,從黃帝、堯舜講起,一直到清朝、民國。如果說與大陸有差別,也只是在某些歷史事件的看法上。比如陳勝、吳廣起義,兩地叫法一致,但東漢的黃巾起義則在臺灣被稱作“黃巾之亂”。那個時候,對臺灣人來說,“中國”當然就是“我國”,“本國史”就是“中國史”。但李登輝主政后,臺灣的歷史教科書出現大轉折。

“1994年,李登輝發表與日本作家司馬遼太郎的對話,聲稱臺灣本土歷史受到忽視。李登輝發出的這個訊號不同尋常,但很多人當時都沒有在意。”王教授說,實際后果是:臺灣歷史教科書課綱委員會和審定委員會的成員開始變質,不久教科書也開始變質。最鮮明的例子是:從1997年9月新學期開學,臺灣的初中一年級學生要學《認識臺灣》。從此,臺灣初中的歷史教科書中國史和臺灣史分開。

2000年,陳水扁上臺,大搞“臺獨”分裂活動。2005年,杜正勝被陳水扁委任為“教育部長”。他發現臺灣的高中歷史教科書還沒有將中國史和臺灣史割裂開來,于是匆忙炮制了一個“95暫行綱要”,于2006年實施。從此在臺灣,“本國史”再也不是“中國史”,“中國”也不再是“我國”。比如,以前教科書說“我國偉大詩人李白”,現在只能說“中國偉大詩人李白”。此外,荷蘭殖民統治臺灣用“荷據”,清朝用“清領”,意指占領,鄭成功用“鄭氏王國”,對日本反而用中性詞“日治”,而不是以往的“日據”。

鑒于“95綱要”是個暫行綱要,2008年民進黨在下臺之前,又炮制了一個加入更多“本土意識”的“98課綱”,同年國民黨重新執政。面對社會壓力和課綱爭議,2009年臺灣當局領導人馬英九親自出面,宣布“凍結”“98課綱”,責成“教育部長”重新擬訂“101課綱”。但“101課綱”維持李、扁時期的史觀,唯一的變化是增加半冊中國史,也就是中華人民共和國成立以來的歷史,有關敘述也多半負面。

【觀點】“課綱”掩護“臺獨”進校園

1997年李登輝強行推出“認識臺灣”教科書,這是“臺獨”教育的第一步,第一次開始用“中國”來稱呼對岸。所有“臺獨”要建構的意識形態都可以在這里找到根苗。之后李登輝和陳水扁的課綱,當然是不折不扣的“臺獨共和國”教科書,而這樣的教科書一直用到今。馬英九執政后期,終于對這樣的“臺獨”課綱稍稍修正。但對整個“臺獨”思維和史觀根本沒動,只是修正了太違反人類文明的部分。比如慰安婦,加上“被迫”,日本統治加上“殖民”,比如加上“漢人來臺”和“臺灣人抗日”。

這樣到底有什么不對?但這樣的小修正,“臺獨”就受不了了,他們非常警覺。“臺獨”正在享受掌控教科書的甜美果實,推算得出來,35歲以下的青年人,如同被下達過指令一般,對中國視若寇讎,日本才是善良的“母國”,臺灣是他們的“國家”。這樣,可以確保“獨派”勢力永遠執政。

所以確保“臺獨”課綱是“獨派”的大戰略。戰術則是要利用課綱事件發動新一波的政治造勢,進入高中校園。用“課綱”做幌子,把“臺獨”政治勢力大剌剌地打進高中。用“課綱”做幌子,很容易欺瞞其他的教育者,以為他們是在討論教育問題。 >>詳細