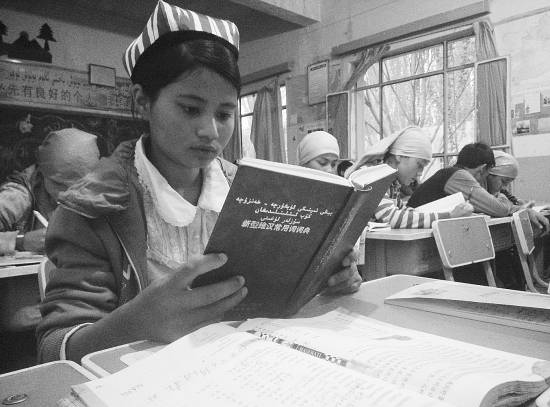

這本《新型維漢常用詞詞典》是果海爾妮薩·麥提如孜的寶貝。麥爾旦·吐拉江/攝

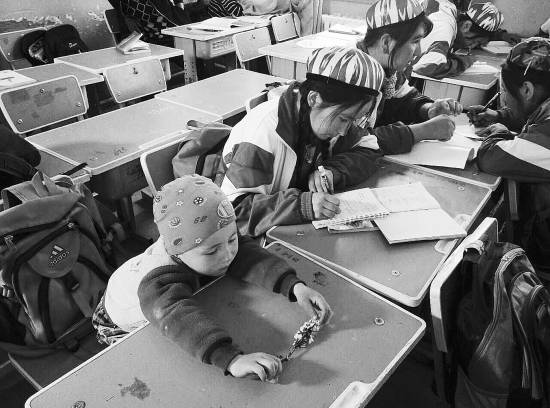

有時(shí)候?qū)W習(xí)成績(jī)好的女學(xué)生會(huì)幫助老師帶孩子,或是帶著自己的弟弟、妹妹到班里一起上課。 麥爾旦·吐拉江/攝

95%。這是新疆維吾爾自治區(qū)和田縣塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)中學(xué)2014年年底的“到校率”。

而在這之前的好多年里,這個(gè)中學(xué)的“到校率”一直在30%上下。

在多數(shù)時(shí)間里,阿卜力米提·麥提托合提校長(zhǎng)和全部老師的最重要工作不是怎么提高教學(xué)質(zhì)量,而是如何讓學(xué)生回到學(xué)校。

“到校率”是最重要的指標(biāo)

塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)地處塔克拉瑪干沙漠腹地,一條沙漠公路連接著它與86公里外的和田市區(qū),除此以外,它被沙漠緊緊地包裹著。

上午10時(shí),塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)中學(xué)的孩子們陸陸續(xù)續(xù)到達(dá)學(xué)校,開始一天的課程。兩節(jié)課后的大課間休息,孩子們會(huì)集中在學(xué)校北面的土操場(chǎng)上,各班班主任清點(diǎn)人數(shù),統(tǒng)計(jì)每個(gè)班級(jí)的學(xué)生到校率。最后,由校長(zhǎng)將數(shù)字匯報(bào)給鄉(xiāng)政府教育辦主任。

每每看到操場(chǎng)上密密麻麻的學(xué)生,塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)中學(xué)校長(zhǎng)阿卜力米提·麥提托合提總是有些激動(dòng)。“到校率終于從以前的30%左右,提升到現(xiàn)在的95%以上。”以前學(xué)生都不愿意來(lái)學(xué)校,老師想教學(xué),教室里卻沒有學(xué)生。

學(xué)生為什么不愿意去學(xué)校?

當(dāng)過(guò)幾年班主任的玉麥爾江·阿克木江說(shuō),孩子不來(lái)上學(xué),多數(shù)原因在家長(zhǎng)。

“家里勞動(dòng)力本來(lái)就少,得讓孩子幫忙做家務(wù)。”“上學(xué)有什么用?還不如直接去外地打工賺錢。”“村里有些孩子畢業(yè)回家后還不是沒事可做?”“你們憑什么強(qiáng)迫我的孩子去上學(xué),我又沒犯法。”這是一些家長(zhǎng)不想讓孩子上學(xué)的說(shuō)辭。

抓“到校率”是學(xué)校老師和村干部的主要任務(wù)。每周五,各班班主任和各村村委會(huì)主任組隊(duì)家訪,挨家挨戶地勸說(shuō)孩子來(lái)上學(xué)。

面對(duì)這種家訪,有的家長(zhǎng)和老師、村干部捉迷藏。一會(huì)兒說(shuō)孩子不在,一會(huì)兒說(shuō)孩子病了,就是不想讓孩子去學(xué)校。更有的家長(zhǎng)說(shuō)自己的孩子死了,結(jié)果警察去查戶口時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)家長(zhǎng)在撒謊。

學(xué)校里的一位雙語(yǔ)老師回憶,因?yàn)閯駥W(xué)的事情跟家長(zhǎng)吵架是常事,打架的事情也時(shí)有發(fā)生。每天上完課,就要騎著摩托車去找那些沒來(lái)上課的孩子,自己備課的時(shí)間少,陪家人的時(shí)間更少。

在老師和村干部不停地“打擾”勸說(shuō)下,一些家長(zhǎng)迫于無(wú)奈開始讓孩子們重返校園,但在上學(xué)前,必須先做完家務(wù)。

讓學(xué)生準(zhǔn)時(shí)到校,也是一件很難的事。

22歲的李晨晨(化名)老師忘不了她在塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)中學(xué)的第一堂課。

2013年10月初,李晨晨來(lái)到這所鄉(xiāng)中學(xué)任教,她的第一堂課恰好是那天的第一節(jié)。走到教室門口,門緊鎖著,一個(gè)學(xué)生也沒有。李晨晨跑去找該班班主任,班主任告訴她:“第一節(jié)課一般都沒什么人,習(xí)慣就好。”

李晨晨愣在那里,她怎么也想不通,這也叫學(xué)校?自己沒能完成這堂課,居然是因?yàn)闆]有學(xué)生來(lái)上課。直到下課鈴聲響起,班里才坐了5個(gè)學(xué)生。走出教室的那一刻,她自己也困惑了,“這以后怎么上課呢?”

從2014年起,鄉(xiāng)政府開始組織力量提升“到校率”。村主任每天早晨在廣播里大聲通知孩子們上學(xué)的時(shí)間,催促孩子們上學(xué),或直接到家里去叫。而鄉(xiāng)政府教育辦主任卡哈爾·麥麥提明每天的工作就是——保證學(xué)生按時(shí)到學(xué)校。

鄉(xiāng)政府的參與讓學(xué)校老師松了口氣,不必每天再為讓孩子上學(xué)跟家長(zhǎng)吵架而煩心。

慢慢地,學(xué)校里學(xué)生多了起來(lái),每天第一節(jié)課的情況也有了好轉(zhuǎn)。

9年級(jí)學(xué)生果海爾妮薩·麥提如孜終于可以按時(shí)上學(xué)了。因?yàn)樗〈遄泳嚯x學(xué)校遠(yuǎn),學(xué)校將她歸為免費(fèi)住宿生。

沒住校時(shí),她每天都要幫助家人種地、喂牛羊、做飯,7歲時(shí)就已能為家人做出所有飯菜。如果家里家務(wù)活吃緊,她只好曠課,她的班主任也常到家里叫她去上學(xué),“可家里事情多,我也沒辦法”。

住校時(shí)想家了,她就跑去校旁的公用電話亭給家里打電話,或是借用同班男生的手機(jī)。學(xué)校里的男生基本人手一部手機(jī),果海爾妮薩說(shuō),她身邊沒有女孩子用手機(jī),因?yàn)榧议L(zhǎng)擔(dān)心女孩子通過(guò)手機(jī)學(xué)壞。

截至2014年年底,該中學(xué)第一堂課的準(zhǔn)時(shí)率由以往的不到5%,上升到70%以上。

自從南疆地區(qū)推行了十二年義務(wù)教育,再加上鄉(xiāng)政府的不斷家訪,該中學(xué)走進(jìn)高中的學(xué)生由2012年的30多人,上升到2014年的600多人。

不過(guò),卡哈爾也坦言,每到春播、秋收季節(jié),到校率的管理相對(duì)較松。因?yàn)橛行┖⒆拥募彝ゴ_實(shí)有困難,家里的農(nóng)活實(shí)在離不開他們,對(duì)于這樣的情況他只能理解。

每天上下學(xué),鄉(xiāng)政府為塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)中學(xué)提供的校車都會(huì)拉著滿滿兩車的孩子穿梭在鄉(xiāng)里18個(gè)村。縣政府給予鄉(xiāng)政府資金支持,每月包租兩輛公交車負(fù)責(zé)接送離學(xué)校遠(yuǎn)的孩子,每月包租公交車花費(fèi)1.8萬(wàn)元。

隨著到校率的提高,坐校車的孩子多了,可校車的容量似乎有些不夠,卡哈爾最近一直都在忙著申請(qǐng)新的校車。

[ 責(zé)任編輯:郭碧娟 ]

原稿件標(biāo)題URL:

原稿件作者:

轉(zhuǎn)載編輯:郭碧娟

原稿件來(lái)源:中國(guó)青年報(bào)